Souvenez-vous quand même du début : faux raccord sur faux raccord, mise en abyme dans l'abyme, génie d'inventivité cinématographique à tous les étages qui malgré l'absence de Sam Neill au tableau d'affichage nous laissa espérer un numéro II encore plus fou que le I (à l'image des saga références

Terminator,

Predator,

Leprechaun). Il y a cette gosse de riche (Camilla Belle, qui quelques années plus tard justifierait son nom de famille, pur glow up, avant de le biffer sans prévenir) qui se fait grailler par une petite meute de mini dinosaures affamés et surexcités sur la plage d'une île déserte où ses parents sirotent des olives vertes au pied d'un yacht indécent. Le hurlement que pousse la mère en découvrant la mort ultraviolente de sa fillette chérie dans un bain de sang digne de la Cène, avec 13 mini dinos à la place des apôtres, arborant tous des bretelles, un sourire narquois et un œil mi-clos de plaisir, arborant surtout chacun un organe de la gosse encore pendu au coin des lèvres, se fond au mixage avec l'arrivée stridente d'une rame de métro new-yorkaise sous les yeux hagards d'un Jeff Goldblum (qui, tel Lucho Gonzalez à la mi-temps d'OM-Rennes, prend le contrôle du ballon pour ce deuxième opus), surpris par la caméra du maître Spielberg en plein bâillement au-devant d'une autre plage déserte sertie de cocotiers dont il s'avère qu'elle n'est qu'une vulgaire publicité placardée derrière lui au mur du tromé. Cette diablerie d'introduction (pour rappel, on a déjà raconté comment l'un d'entre nous l'a ratée par la faute de son grand frère intellectuellement limité et surnommé Glu3, dans notre article sur

Matrix, lisez ça si c'est pas déjà fait : c'est toujours vrai et la réalité depuis ne nous a pas donné tort), cette diablerie d'intro donc nous a scotchés et fait croire que tonton Spielberg affichait la même grinta que pour le 1er film du nom, ou que Lucho Gonzalez offrant la ligue 1 et son trophée, l'Hexagone, à toute la cité phocéenne, à Mamadou Niang, à feu Pape Diouf (RIP, à jamais dans nos cœurs, aux côtés de Ghandi et de Malcolm X), enfin bref à toute la planète Mars'eille, à l'issue d'un match mémorable, le 5 mai 2010 (date tatouée sur nos butts).

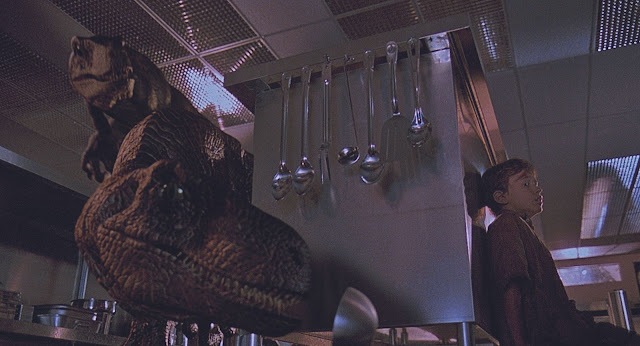

Après ça, le film retombe malgré Julianne Moore et Richard Schiff, la première adorable et l'autre à croquer, jusqu'à toucher le fond de la filmographie spielbergienne lors d'une séquence affligeante et absurde où la fille du personnage de Goldblum se tire des pattes d'une petite bande de racailles vélociraptors en les envoyant valdinguer lors d'un entraînement improvisé d'aerobic : on en chiale encore. On passera sur Pete Postlewaithe, fraîchement auréolé de l'Oscar pour son interprétation de Ghandi dans le film éponyme de Richard Attenborough qui lui donne ici la réplique, et qui incarne un chasseur de t-rex chevronné un peu pesant ; on passera sur Vince Vaughn alors dans le creux de la vague et qui n'avait pas encore fait la connaissance de Will Ferrell et de sa bande ; on passera aussi sur l'arrivée des dinos en gare de la Ciotat à la fin du film, qui s'avère déceptive.

Certes on retiendra quelques menues séquences, qui nous rappellent que derrière la caméra se trouve un oncle. Comme celle où un papa et une maman t-rex furax attaquent les caravanes de Goldbum et sa bande qui ont kidnappé leur petit ; ou cette séquence hors-sol du défilé des raptors sur un podium, fringués en ballenciaga, avec en fond sonore le "I I follow I follow you, gipsy baby, i follow you" de Dick Rivers. Mais rien de comparable au PTSD suscité par le premier épisode, qui restera à jamais dans nos vies et qui trône encore et pour toujours sur notre dvdthèque, au grand dam de nos compagnes qui n'en peuvent plus de nous voir imiter le raptor soulevant une bâche avec la tête, tous les soirs, quand on passe sous le rideau de porte avant d'envahir la chambre conjugale. Au dam encore plus grand de nos beaux-parents qui se mordent le poing à chaque fois qu'avant de passer à table en famille on hurle en imitant le doubleur touché par la grâce de Jeff Goldblum : "Oubliez pas de vous laver les mains avant de manger !", phrase presque chantée tandis que l'acteur voit Laura Dern s'éloigner après avoir fouillé les fientes d'un tricératops malade, le bras plongé là-dedans jusqu'à la garde (parfois même, selon les dimanches et notre humeur taquine, on cite cette autre réplique issue de la même scène : "C'est vraiment un gros tas de merde !", constat simple qu'il nous arrive de ressortir quand belle-maman nous sert son fameux flan d'artichauts).

Rien dans ce deuxième épisode poussif ne peut rivaliser avec l'étalage d'idées géniales de l'original : autant d'images qui nous hanteront à vie. Quelqu'un vous fait pivoter le crâne avec sa main utilisée comme une pince de fête foraine pour vous inviter à mater un spectacle éloquent (geste certes trop rare), et vous revoyez aussi sec la première apparition des dinosaures vivants, quand Laura Dern chope la tronche d'un Sam Neill tout feu tout flamme et la tourne vers où téma pour qu'il arrête de raturer la carte du parc et capte enfin la sérénade des brachiosaures. Tapez dans une table sur laquelle repose un banal verre d'eau et, voyant les petites rides concentriques à la surface du liquide, vous serez coincé de nouveau dans la bagnole téléguidée où Tim, sa sœur et l'avocat véreux qui finira en apéricube, gobé sur un chiotte, regardent les signes annonciateurs de l'arrivée d'un animal qui pèse manifestement son poids (comme quand Tonton Scefo, aka "the great white whale", rejoint la salle à manger depuis sa chambre contigüe : on peut observer le même phénomène physique, presque climatologique). La moindre ombre chinoise un peu cambrée sur le mur du réfectoire nous a fait quitter la cantine du bahut en hurlant comme des malades à plusieurs reprises.

Dès que l'électricité saute, lors des vacances chez tonton, à Rieupeyroux, dans l'Aveyron (l'électricité y saute trois fois par jour en moyenne), on se tourne vers le cousin (on l'appelle comme ça parce qu'on ignore son prénom), fils de tonton Scefo, sosie officiel de Dennis Nedry, pour le choper au colbac et lui demander ce qu'il mijote en douce sur son minitel et ce qu'il a planqué dans son tube de crème de rasage. Dès que les téléphones marchent ! Dès qu'ils daignent marcher putain, on rend grâce à Dieu (qui depuis, pour nous, a l'apparence de Samuel L. Jackson, comme l'a confirmé Bruce tout puissant). On est aussi dans le film jusqu'au cou dès qu'un gros œil cligne au hublot de la porte de la cuisine (en général celui de Tonton Scefo, son seul œil valide, qu'il colle là quand il veut savoir si sa gamelle est enfin prête, tout en faisant claquer l'ongle de son gros orteil deux fois sur le carrelage). Ne parlons même pas de la fois où on s'est retrouvés suspendus à la clôture électrique de la bergerie, sous le regard implorant de moutons inquiets d'entendre le buzzer retentir, signalant que le paternel était en train de rebrancher un à un les fusibles, au sous-sol, inconscient qu'il allait bientôt nous expédier ad patres, et où on a pris une purée de châtaigne alors qu'il célébrait son exploit d'avoir déniché le compteur. Vous l'avez compris, chaque scène du premier Jurassic Park est gravée là. Au point qu'on a plus parlé de celui-là que de l'objet annoncé de cet article. Au point surtout qu'on maîtrise désormais l'orthographe du mot "jurassique", même si on doute systématiquement sur celle de "parc".

Le Monde perdu : Jurassic Park de Steven Spielberg avec Jeff Goldblum, Laura Dern, Richard Attenborough, Julianne Moore, Pete Postlewaithe et Vince Vaughn (1997)