Isabelle Mergault... Dans ces trois petits points de suspension imaginez toute la haine du monde. Rappel du CV : comédienne de théâtre criarde et vulgaire de formation, elle est surtout connue pour avoir fait partie de la "bande à Ruquier", où elle passait pour une tuerie au milieu d'une troupe de vieillards (dont le baveux Maurice Béchamel et le nain Jean Bengimli) et aux côtés d'une seule concurrente, la clébarde de garde Isabelle Alonzo, qui avait elle aussi un énorme problème de dentition. En fait il y avait d'autres tromblons sur le plateau d'On a tout essayé : le squelette de Claude Sarraute, Sophie Garel, qui a joué dans The Return of La Momie avec Brendan Fraser, Elsa Fraser, la sœur de Brendan Fraser justement, refaite de la cave au plancher à seulement 32 ans, Valérie Mairesse, la grosse ménagère d'à peine moins de cinquante ans (fallait prévenir France 2 que cette catégorie de la population est censée regarder l'émission, pas faire le show), Christine Bravo dans le rôle de l’alcoolo de service, Péri Cochin, le corbeau humain, et Maureen Dor, l'éternelle enfant enceinte qui faisait fantasmer les plus pervers d'entre nous avec ses énormes seins qui trainaient sur tout le plateau et qui lessivaient le parquet. On a fait le tour du proprio. Concentrons-nous donc sur le cas Mergault.

Isabelle Mergault... Dans ces trois petits points de suspension imaginez toute la haine du monde. Rappel du CV : comédienne de théâtre criarde et vulgaire de formation, elle est surtout connue pour avoir fait partie de la "bande à Ruquier", où elle passait pour une tuerie au milieu d'une troupe de vieillards (dont le baveux Maurice Béchamel et le nain Jean Bengimli) et aux côtés d'une seule concurrente, la clébarde de garde Isabelle Alonzo, qui avait elle aussi un énorme problème de dentition. En fait il y avait d'autres tromblons sur le plateau d'On a tout essayé : le squelette de Claude Sarraute, Sophie Garel, qui a joué dans The Return of La Momie avec Brendan Fraser, Elsa Fraser, la sœur de Brendan Fraser justement, refaite de la cave au plancher à seulement 32 ans, Valérie Mairesse, la grosse ménagère d'à peine moins de cinquante ans (fallait prévenir France 2 que cette catégorie de la population est censée regarder l'émission, pas faire le show), Christine Bravo dans le rôle de l’alcoolo de service, Péri Cochin, le corbeau humain, et Maureen Dor, l'éternelle enfant enceinte qui faisait fantasmer les plus pervers d'entre nous avec ses énormes seins qui trainaient sur tout le plateau et qui lessivaient le parquet. On a fait le tour du proprio. Concentrons-nous donc sur le cas Mergault.C'est moche de commencer une critique comme ça, en s'attaquant au physique, sachant qu'on est loin d'être intouchables. Revenons donc au sujet. Après nous avoir fait chier au quotidien pendant des années sur le service public et aux frais de la princesse avec sa frimousse de malade, son dentier de macchabée, sa voix de mouette à l'agonie et ses mille postillons à la seconde, propulsés par l'éolienne à merde qui lui sert de bouche et de fourre-tout, Mergault s'est cru le droit de passer derrière la caméra, épaulée par les plus grands acteurs de sa génération : Michel Blanc d'abord, puis Jacques Gamblin et Daniel Auteuil. Mergault avait la haute ambition de renouer avec le cinéma populaire français de qualité à tendance vaudevillesque. Au final, on a du mal à faire la synthèse de la masse énorme de saloperies contenues dans ce seul premier film, aussi facho que mégalo, aussi populo que vérolé. L'histoire est un medley des pires épisodes de L'Amour est dans le pré, cette émission présentée par l'ex-femme de Lilian Thuram (Karine Le Marchand, que le frère aîné avocat de Félix, dont nous tairons le nom, a vue en vrai, et quand on lui a demandé ses impressions il a utilisé cette expression très rare dans sa bouche : "Peau de zob"), où des fermiers au bord du suicide et analphabètes rêvent de s'encastrer dans des grosses coiffeuses de villages de campagne qui rêvent de pognon quitte à faire une croix sur les grattes-ciel, pour aller s'enterrer avec un demeuré ou son voisin trépané, ayant littéralement le choix entre l'âne et le gros porc. Au final ces pauvres malheureuses se retrouvent soit prises au piège de l'un des outils agricoles détournés de leur utilité initiale par un paysan aux couilles gorgées de sang, soit les voilà qui prennent leur jambons à leur cou pour retourner chialer chez Dilloy's.

Medeea Marinescu incarne donc dans le film de Mergault une future pute roumaine prête à sucer Michel Blanc inside out pour obtenir un visa de séjour, quitte à finir coincée entre une botteleuse et un épandeur de fumier. Vous l'aurez donc compris, Michel Blanc prête son crâne d’œuf à un agriculteur grincheux et insupportable dont la femme vient de mourir (c'est la scène d'intro du film, où la vieille épouse acariâtre de Blanc crève en passant sous la roue de son tracteur, une scène ni drôle ni triste, plutôt gênante en fait, car c'est le genre d'accident qui se produit quotidiennement dans les campagnes) et qui a pour projet d'investir l'un des milliards qu'il a accumulés au Crédit Agricole dans un billet d'avion d'abord puis dans un bidet humain ensuite. Mergault nous livre un regard puant aussi bien sur les roumaines que sur les paysans. Celle-ci est prête à tout pour rouler du cul dans un jean Celio* en plein Paname, celui-là en est au même stade d'avancement intellectuel et culturel que Jacquouille la Fripouille débarquant à notre époque dans Les Visiteurs, la bonne humeur en moins. Il faut voir Blanc prendre l'avion pour la première fois pour aller dégoter sa future compagne dans les Balkans et s'émerveiller de l'invention de l'aéroplane puis cracher entre les jambes des contrôleurs qui lui demandent de retirer sa faux de son bagage à main.

Ce film haïssable, et surtout répugnant (la mise en scène de Mergault, c'est même pas de la mauvaise télé) a fait un carton : 4 millions d'entrées dans l'hexagone. On a permis à Mergault de se prendre pour une fameuse réalisatrice et elle nous l'a fait payer cash en réalisant deux nouvelles saloperies intégrales : Enfin veuve et Donnant donnant, autant de supplices repoussant toujours plus loin les limites de l'horreur et de la débilité, à la fin desquels on se dit inévitablement qu'on a sans doute vu ce qui s'est fait de pire avec une caméra. Je vous trouve très beau a en prime le tort irréversible d'avoir lancé la mode des titres en "Je", exemples : Je vais bien ne t'en fais pas, Je l'aimais, Je préfère qu'on reste amis, Je suis une légende, etc. Bref, tout est dit. Va crever Mergault.

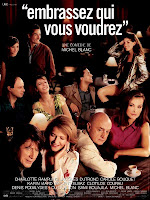

Je vous trouve très beau d'Isabelle Mergault avec Michel Blanc (2006)