Richard Stanley est sans aucun doute un drôle d'oiseau. Il n'y a qu'à aller voir la photo qui illustre sa page Wikipédia et y lire les premiers renseignements à son sujet pour en être convaincu. Documentariste, anthropologue, depuis toujours attiré par le mysticisme et la magie, Richard Stanley, originaire d'Afrique du Sud, a choisi d'élire domicile à Montségur, haut lieu de la mythologie cathare, pour mieux effectuer ses recherches in situ et baigner dans une atmosphère propice à l'imaginaire et au fantastique. Il a récemment été annoncé que l'illuminé allait enfin repasser derrière la caméra pour réaliser une adaptation de La Couleur tombée du ciel, une des nouvelles les plus cinégéniques de Lovecraft. Nicolas Cage devrait être en tête d'affiche et nous espérons vraiment que le projet pourra aboutir (Richard Stanley collectionne hélas les projets avortés) car nous serions très curieux ce voir ce que produirait la collaboration de tous ces cerveaux malades. Croisons donc les doigts...

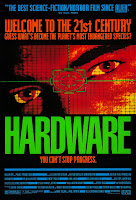

Les deux premiers films de Richard Stanley, sortis au début des années 90, lui ont permis d'acquérir une place un peu à part chez les plus curieux amateurs de cinéma de genre. Hardware et Dust Devil sont devenus deux films cultes au sens non-galvaudé du terme : le premier fut un succès inattendu à sa sortie et a toujours pu compter sur quelques fans irréductibles ; le second, plus obscur, est seulement visible depuis 2006 dans une version revue et approuvée par son auteur après avoir été successivement rafistolé par producteurs et distributeurs. Si aucun de ces films n’est une totale réussite, ils sont tous deux traversés de fulgurances mémorables et attestent d’une personnalité de cinéaste tout à fait singulière dont on peut regretter qu’elle n’ait pas pu plus librement s’exprimer. Peut-être Richard Stanley est-il un peu trop fou, un peu trop perché, pour coller au système dans lequel il a un temps essayé de faire son trou.

Réalisé en 1990, Hardware a souvent été injustement étiqueté comme un de ces sous-Terminator qui fleurissaient à cette période suite au carton du film de James Cameron. Son pitch pourrait effectivement y faire penser. Dans un futur indéfini et une ambiance post-apocalyptique très marquée, un soldat freelance campé par Dylan McDermott achète la tête d’un vieux cyborg retrouvée dans une zone interdite par un chasseur d’artefacts. Il a pour idée de l’offrir à sa girlfriend (Stacey Travis), une jolie rousse qui vit cloîtrée dans son appartement blindé, sculptrice avant-gardiste de son état. Celle-ci est très heureuse de ce cadeau qui, après deux trois soudures et un petit coup de peinture, viendra parachever sa dernière œuvre, une sculpture murale chelou trônant au milieu de chez elle. Elle ignore qu’elle cohabite désormais avec un cyborg extrêmement puissant qui aura tôt fait de s’auto-réparer pour mener à bien la mission pour laquelle il a été créé : supprimer l’espèce humaine et régler le problème de surpopulation…

Ce n’est pas pour son scénario que Hardware parvient à séduire, mais plutôt par l’inventivité dont fait preuve Richard Stanley pour mettre en scène ce quasi huis-clos en un temps très resserré. L’action se déroule en une nuit et l’on quitte rarement le sombre appartement de celle qui apparaîtra progressivement comme la véritable héroïne du film : notre artiste rouquine amenée à en découdre avec un robot impitoyable. Âgé d’à peine 24 ans au moment du tournage mais déjà doté d’une solide expérience dans la réalisation de clips musicaux, Richard Stanley s’amuse et se fait plaisir pour son premier long métrage, en donnant libre cours à son enthousiasme et à son ingéniosité, tout en laissant place à l’humour et à la légèreté (certains personnages flirtent volontairement avec le ridicule, comme le voisin voyeur et le sidekick inutile du soldat). Ses qualités lui permettent de contourner la petitesse de son budget et de donner une assez fière allure à son œuvre, encore aujourd’hui, grâce à son psychédélisme cyberpunk plaisant.

Ce n’est pas pour son scénario que Hardware parvient à séduire, mais plutôt par l’inventivité dont fait preuve Richard Stanley pour mettre en scène ce quasi huis-clos en un temps très resserré. L’action se déroule en une nuit et l’on quitte rarement le sombre appartement de celle qui apparaîtra progressivement comme la véritable héroïne du film : notre artiste rouquine amenée à en découdre avec un robot impitoyable. Âgé d’à peine 24 ans au moment du tournage mais déjà doté d’une solide expérience dans la réalisation de clips musicaux, Richard Stanley s’amuse et se fait plaisir pour son premier long métrage, en donnant libre cours à son enthousiasme et à son ingéniosité, tout en laissant place à l’humour et à la légèreté (certains personnages flirtent volontairement avec le ridicule, comme le voisin voyeur et le sidekick inutile du soldat). Ses qualités lui permettent de contourner la petitesse de son budget et de donner une assez fière allure à son œuvre, encore aujourd’hui, grâce à son psychédélisme cyberpunk plaisant.

Richard Stanley parvient modestement à mettre en place un univers futuriste post-nuke crédible dans des décors pratiquement plongés dans le noir quand ils ne sont pas éclairés par des néons rouges ou verts où la technologie dégénérescente est omniprésente. Malgré un final assez laborieux (on ne compte plus les résurrections de l’increvable et tenace cyborg !), Hardware laisse donc une très agréable impression, celle d’un film-trip à l’ambiance réussie, fourmillant de chouettes idées et qui suscite forcément une certaine sympathie. Sa bande-son très soignée, à la fois bien de son temps et collant idéalement à l'univers dépeint, comptant quelques invités de marque comme Public Image Limited, Ministry, Motörhead ou Iggy Pop (également présent en voix off dans le rôle d'un animateur radio éructant avec enthousiasme les mauvaises nouvelles de ce monde), a également contribué à la petite réputation enviable et méritée d'Hardware.

Grâce au succès inattendu de son premier film (moins d’un million de dollars de budget pour plus de 70 amassés à travers le monde !), Richard Stanley a pu voir ses ambitions à la hausse pour son projet suivant, le beaucoup plus personnel Dust Devil, réalisé dans la foulée et tourné en Namibie. Le réalisateur s’inspire de l’étrange histoire d’un serial killer jamais identifié par la police, ayant sévi en Afrique du Sud au début du siècle, dont les crimes ont alimenté les légendes locales et ont été attribués à une force surnaturelle. Le tueur prend ici les traits d’un bellâtre auto-stoppeur (Robert John Burke) qui fascine et séduit ses victimes avant de les massacrer en suivant un rituel quasi vaudou. Un policier autochtone est lancé sur ses traces, plus ou moins guidé par un sorcier du coin qui le prévient qu’il s’agit du fameux et redoutable « Dust Devil » de leur folklore. Une jolie rousse (Chelsea Field) ayant fui son mari violent finira par croiser la route du serial killer...

Ce point de départ pourrait être celui d’un simple thriller mâtiné de surnaturel, mais les ambitions du réalisateur sont plus folles. Dust Devil se situe à la croisée des chemins de plusieurs genres, à commencer par le western et le road-movie, en plus du thriller et du fantastique. Débordant d'appétit, Stanley essaie aussi d’ajouter un petit sous-texte politique par des rappels à l’apartheid et aux fissures de la société sud-africaine, coincée entre modernité et folklore. Peut-être trop ambitieux, Richard Stanley est loin de réussir sur tous les tableaux et son film a quelques faiblesses évidentes, parmi lesquelles un rythme parfois déconcertant, trop d’idées pas assez exploitées et un acting pas toujours à la hauteur. Malgré cela, cet OFNI connu par chez nous sous le titre Le Souffle du Démon n’en reste pas moins une œuvre encore une fois digne d’être défendue et saluée, que l’on recommandera tout particulièrement aux amateurs de charmantes obscurités hybrides de ce genre.

Richard Stanley démontre qu’il a des influences de choix et qu’il connaît ses classiques. Parmi ses sources d’inspiration pour Dust Devil, cet ariégeois d'adoption cite Sergio Leone, Luis Buñuel et Dario Argento. Devant son film et son atmosphère si particulière, il est évident que l’on repense aux gialli italiens, mais aussi à la bizarrerie d’un Jodorowsky, à l’atmosphère de The Last Wave de Peter Weir et l'on note même quelques clins d’œil direct au Stalker de Tarkovski. Plus prosaïquement, il est facile de se rappeler de The Hitcher devant les méfaits de cet auto-stoppeur au pouvoir de séduction hypnotique. Au-delà de ces références diverses et variés, Richard Stanley réussit à trouver un ton bien à lui, notamment lors de quelques fulgurances poétiques qui font que certaines scènes s’impriment durablement sur nos rétines. Bénéficiant d’une très belle photographie aux dominantes de nouveau écarlates et tirant joliment partie des paysages désertiques spectaculaires de la Namibie, Dust Devil est régulièrement d’une beauté saisissante qui nous permet d’être très indulgent à l’égard de ses incontestables défauts.

L’histoire progresse de manière assez inattendue, nous suivons tour à tour le policier africain dans son enquête sur les traces du serial killer, la cavalcade macabre de ce dernier et la fuite de la jeune femme avant que ces deux derniers personnages ne fassent la route ensemble. Le scénario ne constitue pas le point fort d’un film qui, à trop cultiver le mystère oublie parfois de nous satisfaire en proposant une ligne conductrice claire. Ces trois personnages finissent par être réunis dans une ville fantôme ensevelie sous le sable lors d’une conclusion incertaine et ouverte qui parvient à faire son petit effet et lors de laquelle le personnage féminin apparaît encore comme le plus fort du lot. Chelsea Field, bien que ne brillant pas pour ses talents d’actrice, parvient tout de même à donner un charisme croissant à son rôle ; plus le film avance, plus elle en impose et magnétise l’objectif. Face à elle, le tueur incarné par Robert John Burke manque un peu de présence et d’électricité (n’est pas Rutger Hauer qui veut).

De la même façon que Hardware, Dust Devil brille surtout par son ambiance aux petits oignons que Richard Stanley réussit à installer et à cultiver jusqu’à la fin. Tout est là pour entretenir une atmosphère fascinante et singulière : la voix off qui nous raconte les légendes locales, la musique lancinante aux sonorités morriconiennes signée Simon Boswell, les détails macabres qui viennent trancher avec ces plans plus contemplatifs et ces régulières digressions poétiques surprenantes... S’il ne réussit pas tout à fait son coup et qu’il peine à donner une vraie vigueur à son récit, l’ambition de Richard Stanley est aussi louable que sincère et l’étrangeté de son film parvient à elle seule à captiver.

On comprend donc aisément pourquoi Dust Devil a son petit cercle d’ardents défenseurs, son statut n’est encore une fois pas volé et, après une telle expérience cinématographique, on ne peut que regretter que son auteur n’ait pas pu mener sa carrière de cinéaste comme il l’entendait (ses déboires sur le tournage de L'Île du Docteur Moreau ont fait date). Son deuxième long métrage, incompris par ses producteurs puis par les distributeurs, a été écourté et retoqué contre son gré. Après une longue bataille juridique, Richard Stanley en a récupéré les droits, payant de sa poche pour que son « final cut » soit enfin visible en vidéo. C’est cette version que l'on peut désormais voir et dont la découverte amène à espérer que, près de 30 ans plus tard, l’atypique Richard Stanley n’aura rien perdu de son talent et de sa folie pour mettre en image l’histoire tordue de Lovecraft, écrivain à l’imaginaire sans équivalent, pour lequel il semble tout désigné. Nous suivrons cette affaire de près...

Richard Stanley et Simon Boswell

Hardware de Richard Stanley avec Dylan McDermott, Stacey Travis et John Lynch (1990)

Dust Devil (Le Souffle du Démon) de Richard Stanley avec Robert John Burke, Chelsea Field et Zakes Mokae (1992)