7 avril 2022

Mountain

3 novembre 2021

Cerro Torre, le cri de la roche

12 octobre 2021

Nanga Parbat, la montagne tueuse

9 octobre 2021

Gasherbrum – La Montagne lumineuse

Le langage parce qu'il s'agit donc d'un film d'entretiens. Herzog interroge Reinhold Messner sur la question essentielle que l'on se pose face à tout alpiniste : pourquoi ? Pourquoi escalader des montagnes ? Pourquoi le faire plusieurs fois ? Pourquoi risquer sa vie ? Et Reinhold Messner répond, autant qu'il peut répondre, récusant le soupçon de pulsion suicidaire (d'après lui on ne se sent jamais plus vivant qu'une fois en haut, et quelqu'un qui projetterait d'escalader une montagne pour se jeter dans le vide une fois grimpé ne pourrait plus le faire parvenu au sommet), sans nier la probable part de folie mélancolique que cette idée induit.

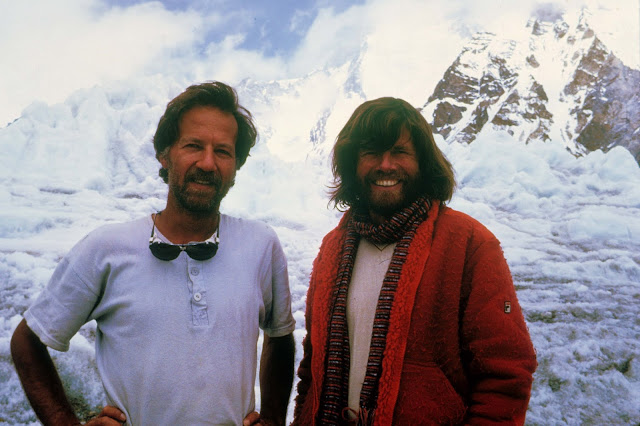

Messner, qui plus tard a écrit de nombreux livres sur sa passion, répond clairement, parle bien. Le film repose sur sa réflexion, que l'on sent longue et profonde, sur la clarté de son expression et sur son envie manifeste de partager sa pensée, ses idées. Et elles sont nombreuses. Film d’émotions et de sentiments aussi, comme souvent chez Herzog, qui très tôt dans le film, avant le début de l'ascension, demande aux deux alpinistes qui s'apprêtent à tenter l'impossible s'ils sont amis. Les deux hommes sont alors plongés, côte à côte, peut-être en slips, peut-être nus, mais ils semblent nus tels que Herzog les filme et ce n'est pas anodin, dans un bain naturel d'eau chaude au beau milieu de l'Himalaya. C'est Messner qui répond. La parole, c'est lui. Et contre toute attente, avec une grande simplicité, il répond que non. Il a choisi Kammerlander pour ses compétences et parce qu'il sent que ce type-là, même au plus dur de la montée, ne craquera pas. C'est tout ce qui compte. Ne pas craquer. Mais ils ne sont pas amis pour autant. Il faut simplement être deux et tenir.

On sent là, dans cette absence d'amitié, un vide, que Werner Herzog s'empresse d'aller combler en questionnant plusieurs fois Messner sur son frère, mort lors d'une ascension à ses côtés. Et, de façon très brutale, Messner craque soudain, lui qui semblait un roc cerné par les murailles de sa pensée et de son langage, et se met à pleurer comme un gosse en repensant à son frère disparu et à l'émotion de leur mère quand il a dû lui annoncer (c'est en tirant sur cette corde sensible que Herzog fait fondre l'iceberg). Cet instant où l'alpiniste se répand en larmes, au cœur du film, peut passer pour son temps fort, son climax, son sommet. Mais je ne le vois pas comme ça. C'est même une scène qui m'a plutôt gêné. Je crois percevoir l'envie d'Herzog qu'elle arrive (pas forcément les grandes eaux, mais l'émotion), et l'homme qu'on voit à l'écran me semble dresser si clairement de lourdes barrières contre ses propres émotions que je me sens mal à l'aise en les voyant rompre.

Néanmoins, je ne sais pas si le film aurait la même force sans cette séquence. Il faudrait tenter de le remonter sans elle. Je ne l'ai pas fait et ne souhaiterais pas le faire. Et en tout état de cause, cette scène contribue probablement à l'émotion du film, non pas parce qu'elle serait le lieu de l'émotion dans Gasherbrum, mais en ce qu'elle creuse un vide qui relie le début du film (la question sur l'amitié entre Messner et Kammerlander) et la fin, où, de retour des deux sommets, victorieux, Messner se confie à Herzog sur ce qu'il aimerait faire ensuite : arrêter l'escalade et se consacrer au trail, aux très longues marches dans des zones impossibles. Il explique, et c'est l'une des plus belles idées exprimées dans le documentaire, que pour lui, escalader une paroi, c'est y laisser une trace, c'est écrire à même le paysage, écrire à même le monde, et que ces lignes tracées sur tous les plus grands sommets du monde sont invisibles pour le reste de l'humanité mais sont bien là, il les voit. Où tout le film se cristallise : pourquoi escalader ? pour écrire, tracer des lignes, faire de ces surfaces de pierre des pages blanches et y laisser son empreinte. Montagne et langage.

Et donc Messner ne veut plus faire d'ascensions (il faut dire qu'il a déjà tout accompli en la matière). Il veut marcher. Écrire, sur la peau du monde, mais sans s'arrêter. Le problème de la montagne, c'est qu'elle a une fin, un sommet, et qu'arrivé en haut il ne reste plus qu'à redescendre. Messner ne veut plus redescendre, ni arriver en haut. Il veut marcher, toujours, sans cesse, écrire un livre sans fin, parler sans s'arrêter. C'est ce qu'il fit d'ailleurs. Reinhold Messner devint un grand marcheur et accomplit des trails impressionnants. Or quand il exprime cette idée de marcher sans fin sur la surface du monde, Herzog intervient, non pour poser une nouvelle question, mais pour dire que c'est son rêve à lui aussi*. Messner sourit, conclut qu'ils pourraient le faire à deux, pourquoi pas ? Et l'amitié, qui n'existait pas au début du film entre les deux alpinistes, la fraternité perdue qui fait craquer la carapace de Messner au milieu du film, réapparaît à la fin de Gasherbrum, comme une promesse, un rêve partagé par l'alpiniste et le cinéaste, même si ce ne sont que des mots.

5 octobre 2021

Cerro Torre Cumbre

Cerro Torre Cumbre est un grand classique incontournable du film de montagne, une pépite de documentaire, un délice de moyen métrage, 39 minutes de bonheur, à l'importance indéniable pour son genre et au-delà. Il faut l'avoir vu. Comment ai-je moi-même pu attendre aussi longtemps et vivre dans l'ignorance tout en me prétendant amateur de films de montagne ? Je ris de ma propre inconscience, je renie toute cette période noire de mon existence, je désavoue avec fermeté mon moi passé, ignorant et imbécile, fort de ma toute récente découverte de ce film immense datant de 1985 et qui fut à l'époque récompensé de tous les prix possibles dans sa catégorie. Jugez du peu : Grand Prix au Festival International du Film de Montagne Graz-Autriche ; Diable d’Or et Grain d’Or au Festival du Film Alpin Les Diablerets-Suisse ; Prix Spécial du jury au International Filmfestival de Wistler Mountain-Canada ; Gentiane d'Or, Prix U.I.A.A, et Prix Mario Bello au Festival International de Trento ; Sir Edmund Hilary Prize au Mountain Filmfestival de Auckland, Nouvelle-Zélande ; Grand Prix au Festival du film de Torellò, Espagne ; Prix du Meilleur Film d’Alpinisme au Film festival d’Antilles ; Prix du Jury au Mountain filmfestival de Denver, USA. Non, je n'ai glissé aucune récompense farfelue par malice au beau milieu de cette interminable liste, vous pouvez vérifier, voici là le véritable palmarès, complètement mérité, de Cerro Torre Cumbre, auquel seule la Palme d'Or a su échapper (Thierry Frémaux s'en mord encore les doigts).

Fulvio Mariani accompagne le jeune alpiniste suisse Marco Pedrini dans sa tentative de première ascension en solo du Cerro Torre, alors considéré comme la montagne la plus difficile à gravir de la planète. Les indiens fuégiens l'auraient appelé "le hurlement pétrifié" : ce sommet, perdu aux confins du continent sud-américain dans un océan de glace, est d'une altitude relativement modeste (3 128 mètres) mais consiste en une paroi verticale granitique de plus de 800 mètres, lisse et recouverte d'un givre spongieux, sur laquelle repose fragilement une calotte glaciaire instable, portée et entretenue là par un microclimat épouvantable. Après nous avoir montré Pedrini dans l'attente de la fenêtre de beau temps tant espérée qui lui permettra de partir à l'assaut du sommet, Mariani suit le grimpeur dans sa progression aussi sereine que spectaculaire. Nous assistons ainsi à l'une des plus belles pages de l'histoire de l'alpinisme, mais l'intérêt n'est pas seulement là : cet exploit est presque rendu secondaire tant c'est la nature entière qui est magnifiée par la caméra inspirée du cinéaste italien, ce à quoi s'ajoute sa façon si subtile et humaine de capter l'esprit rebelle, facétieux et audacieux du jeune alpiniste, prêt à prendre tous les risques, le plus naturellement du monde, obnubilé par son objectif. Cerro Torre Cumbre est donc aussi le beau portrait d'un jeune homme intrépide et plein de vie, un portrait d'autant plus émouvant quand on sait que Marco Pedrini trouvera la mort quelques mois plus tard, au pied de la face ouest des Drus.

A l'opposé d'un documentaire bas de plafond visant le sensationnalisme à tout prix comme le récent Free Solo, qui nous rabâche sans cesse le caractère impressionnant et unique du film lui-même et de la performance « d'extraterrestre » qu'il immortalise, Cerro Torre Cumbre est d'une toute autre nature puisqu'il dégage une très belle et précieuse humilité. La double prouesse technique, celle de l'escaladeur et du cinéaste, n'est pas particulièrement mise en avant. Il n'y a aucune insistance sur la dangerosité particulière de la montagne ni sur le courage ou le talent hors norme du grimpeur. La narration, très peu envahissante, prononcée en voix off par Marco Pedrini, est à la fois claire, didactique et précise quand il décrit l'ascension entreprise. Le texte, que l'on doit à l'alpiniste himself, est aussi empreint d'une certaine poésie quand il évoque, dès les premières minutes, la montagne, la vie de grimpeur et la nature de Patagonie. Mais à vrai dire, et bien qu'ils soient très joliment choisis, les mots importent peu tant les images se suffisent presque à elles-mêmes. Il faut d'abord voir ces premiers plans illustratifs sublimes puis apprécier les angles trouvés par la caméra de Mariani afin d'éprouver les sensations à la fois vertigineuses et exaltantes qu'elles convoquent. Il y a également quelque chose de très apaisant, contre toute attente, à la vue de l'aisance et de l'assurance presque insolente avec laquelle Marco Pedrini grimpe jusque tout là-haut, sans jamais abandonner son sourire juvénile et son regard canaille. Nous avons l'impression de nous élever avec lui, nous partageons son sentiment de plénitude une fois parvenus au point culminant, et nous ressentons toute sa joie lors de sa descente rapide pleine d'allégresse.

Cerro Torre Cumbre de Fulvio Mariani avec Marco Pedrini (1985)